巨木TOP / 栃木 / 下小倉下組の大杉

下小倉下組の大杉

巨木の写真

巨木の基本情報

| 巨木の名前 | 下小倉下組大杉 [1][2] |

|

||

|---|---|---|---|---|

| 樹種 | スギ (杉) | |||

| 幹周 | 3.80m [1][2], 3.85m [3], 4.10m (実測) | |||

| 樹高 | 18.0m [1][2], 15.0m [3] | |||

| 推定樹齢 | 400年 [1][2] | |||

| 特徴 | 湾曲した枝、伏条更新の枝 | |||

| 保護指定 | 宇都宮市指定天然記念物 | |||

| 所在地 | 栃木県宇都宮市下小倉町字下組 | |||

| 所在施設 | 稲荷神社 [3] | |||

| 撮影日・状態 | 2024.09.22 : 背は低めだが目立つ損傷なく樹勢良好、伏条更新で規模が広がりそう | |||

| アクセス | ||||

| 車 | 東北道・上河内スマートから約8km、宇都宮ICから約13km | |||

| 電車 | JR氏家駅から約4km、JR宇都宮駅から約17km | |||

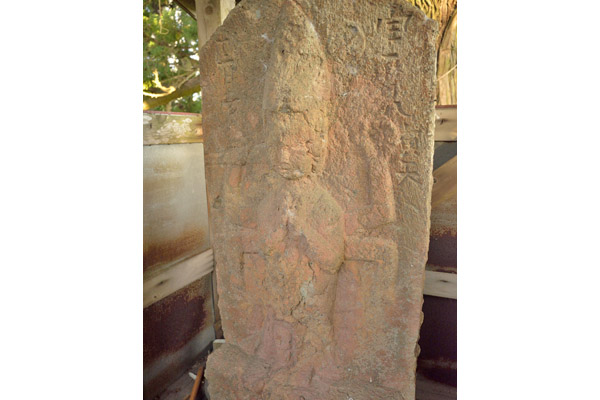

| 参考情報 | ■現地解説板 [1] 下小倉下組大杉 :内容は下記雑記の写真01を参照 ■外部ウェブサイト [2] 宇都宮の歴史と文化財 :宇都宮市の歴史文化資源活用推進協議会が運営するサイト [3] 巨樹巨木林データベース:当巨木の登録あり (2000年度の調査記録) [4] 国土地理院地図 :当地と周辺の治水地形分類図を参照、雑記の画像01に抜粋 [5] 今昔マップ :埼玉大学教育学部教授、谷謙二氏の新旧の地図を比較閲覧できるサイト ■少遠景の記録 [6] 羽黒山神社の夫婦杉 :市内の同じ上河内地区 (広域)、スギ巨木に包まれた好展望の霊山 [7] 高龗神社石像 :当地と同じ下小倉町で近辺、境内に猫神様の像が安置されている [8] 渡良瀬遊水地の防波林 :渡良瀬遊水地の第3調節池に防波林が残っている | |||

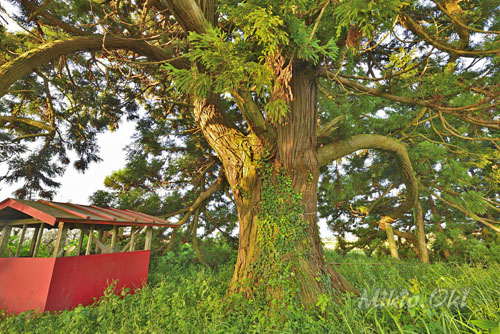

巨木と雑記.田園地帯に一本で佇む御神木

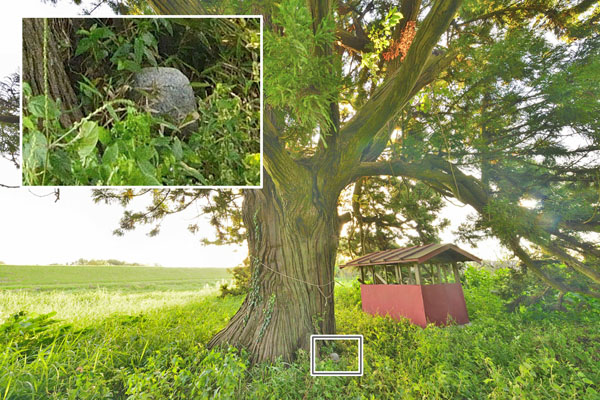

宇都宮市の北東端に位置する旧上河内町の地区。 宇都宮城の北の鎮護とされた羽黒山 [6] がそびえ、麓と鬼怒川の間には広大な田園地帯が広がっています。 ここ下小倉町の集落に根差す御神木が下小倉下組の大杉。 根本には庚申塔と石祠が祀られています。 鬼怒川を背にして田園の中にポツンと一本ある巨木。 遠くからもよく目立つ特別な存在です。 ウラスギらしい湾曲した枝が特徴で、枝の一部は地面まで垂れ下がっている。 大蛇の群れのようにうねる枝ぶりが見事です。伝承 [1] [2] では天文年間(1532~1554)の頃に植えられ、長らく当地を見守ってきた。 洪水のときは微高地の樹下は水没せず、避難場所となり村人を救ったという。 その立姿からも水神が宿りしような大杉です。

ちなみに、大杉のある下小倉町の地区には、他にも興味深い場所があります。 ここから西に離れた集落、字西ノ内に座す高龗神社 [7] 。そこには狛犬のような猫像が祀られている。 おそらく養蚕の守護神として奉納されたものとみえます。 大杉と併せて高龗神社にも参拝してみてください。

巨木と雑記.ウラスギらしい伏条更新

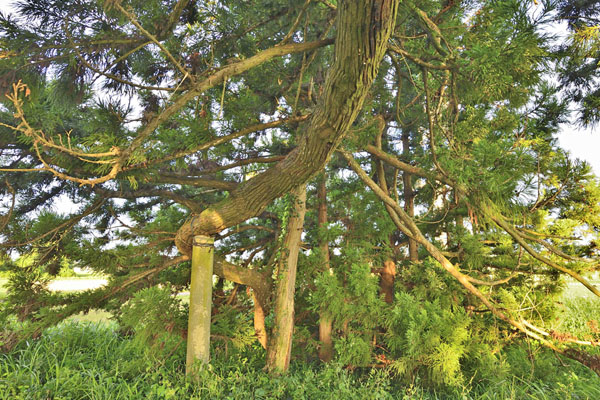

下小倉下組の大杉は、ウラスギらしい特徴をはっきり示しています。 それは伏条更新。地面に接した枝が根付いて成長し、やがて別個体として増殖できる。 主幹から西側に少し離れて、数本の若木が生えています。 これは伸びた枝から発生した伏条更新によるもの。 注目してみてください。 他の方向にも地面に達した枝があるので、さらに家族が増えそうです。

巨木と雑記.地形と過去の防波林

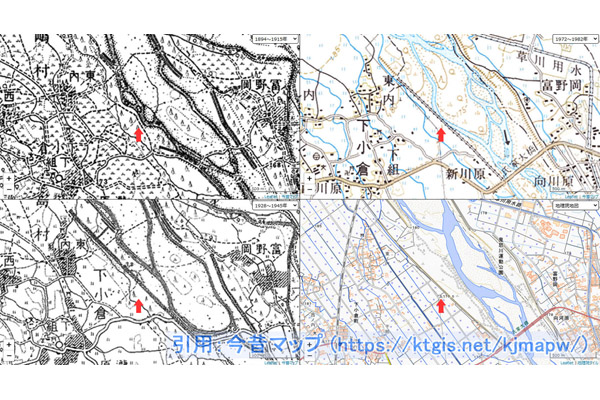

鬼怒川の洪水にまつわる下小倉下組の大杉の伝承 [1] [2] 。享保8年 (1723) の五十里洪水では、周囲は水没せず村人たちを救ったという。 地形と昔の様子が気になり、少し調べてみました。 まず以下写真01。 地形と河川の旧流路が分かる国土地理院地図の治水地形分類図より。 中央のバツ印が大杉の位置。 幾度となく鬼怒川は流路を変遷し、大杉は土砂が堆積した自然堤防の微高地に根差している。 そして大杉から下流の川沿いは、標高がゆるやかに低くなっていく。 ここが水没の瀬戸際だったのでしょう。

これは訪れた後に気付いたこと。 国土地理院地図には大杉の地点に、標高176.5mの三角点が示されていること。 お墨付きの微高地。 写真を見返すと、大杉の根本にそれらしき標石が写っていました。

次に以下写真03。現在と昔の国土地理院地図を比較できる今昔マップ [5] より。大杉 (矢印) 周辺の地図を、 明治42年 (1909) 発行版、昭和15年 (1940) 発行版、昭和58年 (1983) 発行版、現在版の4分割に並べたもの。 明治後期と昭和初期の地図から、川沿いが針葉樹林に覆われていたことが分かります。 これは材木を兼ねた洪水の盾として、スギなどが植林されたのでしょうか。 大杉の伝承と教訓から生まれた、集落を守る「防波林」であったとか。 やがて昭和期に入ると頑強な堤防が築かれ始め、水田へと開拓されました。 今はポツンと一本残る大杉 (伏条更新で生まれた子供は居る)。

ちなみに洪水の盾となる防波林は、渡良瀬遊水地の第3調節池 [8] で見ることができます。 昭和30年頃に植樹されたラクウショウ (落羽松) の林。 遊水地が現在の形に造成されて以後、その役目は終えても一部が残されている。 独特な景観であり晩秋の色付きも見事。 興味のある人は訪れてみてください。

| 栃木TOP | △TOP | 前へ戻る |