巨木TOP / 群馬 / 迦葉山弥勒寺の大スギ群

迦葉山弥勒寺の大スギ群

巨木の写真

巨木の基本情報

| 巨木名 | 迦葉山弥勒寺の大スギ群 (仮) |

|

||

|---|---|---|---|---|

| 幹周 | C木:7.71m [2][4], 8.50m [5], 7.95m [6] ABD木:6.60m / 8.03m / 6.80m (実測) | |||

| 樹高 | C木:29.0m [2][4], 31.0m [5], 35.0m [6] ABD木:不明 (30m前後) | |||

| 推定樹齢 | C木:1000年 [2] | |||

| 保護指定 | C木:沼田市指定天然記念物 | |||

| 所在地 | 群馬県沼田市上発知町 | |||

| 所在施設 | 迦葉山龍華院弥勒護国禅寺 | |||

| 状態 | 2025.04.29 : 大開帳にてご本尊に拝観した、大スギ群はBC木のみ再確認 (樹容に変化ないので写真UPなし) 2024.04.26 : A木は複数の枯れた下枝、B木は樹勢良好、C木は空洞あるも背が高い、D木は特に樹勢良好 | |||

| アクセス | ||||

| 車 | 関越道・沼田ICから約14km、弥勒寺へ至る林道は一方通行なので注意 (大山門方面は登り専用) | |||

| 電車 | JR上越線・沼田駅から約17km | |||

| 参考情報 | ■現地解説板 [1] 迦葉山弥勒寺の縁起 :内容は下記、弥勒寺の雑記の写真04を参照 [2] 馬かくれスギ :内容は下記、大スギ群の雑記の写真01を参照 ■外部ウェブサイト [3] 迦葉山弥勒寺ホームページ:伽藍の建物、由緒など参考 [4] 沼田市ホームページ :当巨木の情報あり、迦葉山弥勒寺の情報も参考 [5] 群馬県緑化推進委員会 :サイト内で県内の巨木についても紹介している [6] 巨樹巨木林データベース :当巨木の登録あり (2000年度の調査記録) ■少遠景の記録 [7] 上発知のシダレザクラ :同じ上発知町の地区、田畑に囲まれた塚に根差す [8] 発知のヒガンザクラ :隣の中発知町の地区、県内最大級のエドヒガン | |||

巨木と雑記.次第

「迦葉山弥勒寺の大スギ群」の雑記は以下4つの章に分けて紹介します。 少々長くなりますが、よろしければお付き合いください。 境内の大スギ群の他に、大開帳のときの様子、表・裏参道の様子も紹介。 ・弥勒寺の由緒:由緒と拝殿内の大きな天狗面や沼田まつり ・大開帳 :10年に一度の大開帳のときの拝殿の様子 (2025年4月) ・大スギ群 :馬かくれスギ (C木) の他、表・裏参道に根差すABD木を紹介 ・参道の様子 :麓の大山門から続く表参道、大岩の和尚台へ続く裏参道の様子

巨木と雑記.弥勒寺の由緒

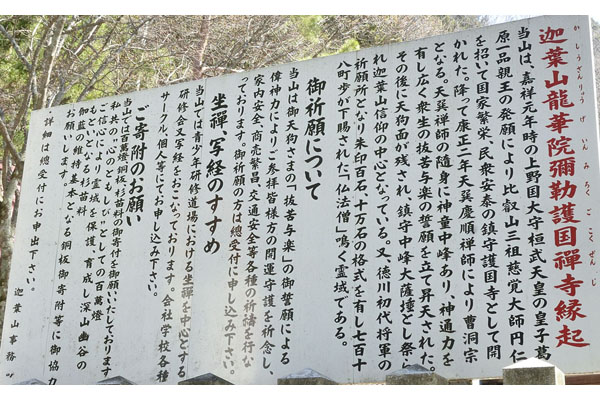

スギの巨木が、群馬県内でも特に集中した森厳なるところ。 それが沼田市の北東に位置する、迦葉山 (1322m) の中腹に開かれた霊場の弥勒寺 [1] [3] [4] です。国家鎮護の祈願のため、平安時代の中期に開山された名刹であり、 また天狗のお寺としても有名。 中興開山に尽力した中峯尊者が、山の守護神の天狗として信仰され、 古くから天狗のお面を奉納する習わしがあります。 また夏祭りでは、巨大な天狗の神輿が市街地を練り歩く。 ここは沼田市を代表する霊場なのです。

迦葉山弥勒寺の由緒について [1] [3] [4] 。嘉祥元年 (848)、上野国太守の葛原親王 (桓武天皇皇子) による開基で、慈覚大師円仁による開山。 国家鎮護の護国寺として、北関東における仏教の中心的存在として繁栄。 康正2年 (1456)、天巽慶順禅師により中興され曹洞宗に改宗。 禅師の師弟、後に中峯尊者と崇められる神童は、 大伽藍の造営、修験場の開山、布教と伝導に尽力。 全てを成し遂げたとき、禅師に迦葉山の権現であることを明かす。 そして「永くこの山に霊し末世の衆生を抜苦与楽せん」と誓い昇天し、 天狗の面が残されたとの伝承。 後世に中峯尊者を崇める迦葉山信仰が広まりました。 江戸時代においても弥勒寺は繫栄。 徳川初代将軍の祈願所となり、数多の末寺を従え、広大な寺領を有した大寺院。 多くの講中が各地でつくられ、天狗面を奉納する習わしが現在も続いています。 中峯堂拝殿の左側には、2つの巨大な天狗面が安置。 少し手前にある方は、昭和14年 (1939) に地元商工会議所による奉納。 出征する人々の武運長久を祈り、5万人分もの祈願札が張り込まれているそうです。 なお境内の座禅堂にも、昭和58年 (1983) に奉納された大きな天狗面が安置。 それは8月の「沼田まつり」では、神輿として担ぎだされています。 (以下、沼田まつりYouTube)

巨木と雑記.大開帳

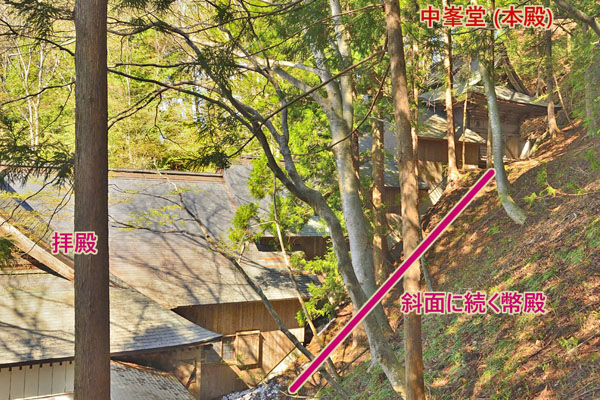

迦葉山弥勒寺の御神体を拝観できる大開帳は10年毎に行われます。 令和初となる2025年度の大開帳に拝観してきました。 迦葉山の守護神の天狗様、中峯尊者の御神体が祀られている中峯堂 (本殿) へ。 私が参拝した当日 (4月29日) の様子。 まず、加持祈祷を行う場所でもある拝殿の奥へ入り、 お坊様のお話しを聞き、拝観料を納め、祭壇にて礼拝。 そして、斜面上の高い位置に建つ中峯堂まで、 拝殿から繋がる幣殿の階段を上っていきます。 長い幣殿の途中は、幾つもの祭壇が置かれた神秘的な空間で、 上っていくにつれて気分が高揚。 最奥の中峯堂にて、じつに荘厳な御神体の拝観。 感無量でした。 【 補足 】 ・拝殿から先、幣殿と中峯堂 (本殿) での撮影禁止 ・幣殿の階段は左右にあり左回り (階段は急傾斜なので足腰弱い人は介助者を) ・2025年の大開帳の期間は4月21日~5月28日 (時間帯は9時~15時)

巨木と雑記.大スギ群

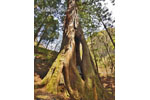

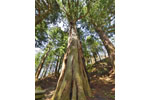

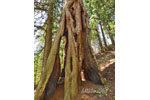

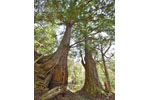

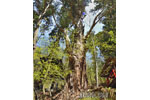

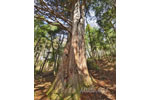

迦葉山弥勒寺の大スギ群。 伽藍と参道を歩き回ってみて、 幹周4m以上とみえるスギが、15本ほども在ることが分かりました。 その中で際立つ4本 (ABCD木) をご紹介。 まずはページトップの馬かくれスギ (C木)。 表参道の終わり近くに根差す、山内最大となる巨木。 根本を大空洞が貫通するも、驚くほど背が高く、 遥か上空で緑の傘を広げていて神々しい。 御幣の置かれた空洞が神殿の如くみえてきます。 なお、名前の由来は昔、参道の下馬札を無視して来た参拝者が、 ここに馬を隠したとの故事。喝ッ! (補足:4本のスギの番号は麓から順番)

残りの3本。AB両木とも表参道の後方に位置。 A木 (幹周6.6m) は他より周囲が賑やか。 弥勒橋・黒門・東屋が建ち、清水も流れるところです。 B木 (幹周8.0m) は決まった立姿。 参道を挟んで隣り合う大スギと相まり、神門のように荘厳。 根本のお地蔵様と共に、険しい参道を往く参拝者を見守ってきました。 D木は奥之院へ至る裏参道の入口付近。 山神が宿るという三頭木の樹形で、根本に置かれた石塔が印象的。 以下、ABD木の写真です。

巨木と雑記.参道の様子

迦葉山弥勒寺の往古の参道について。 両道ともに濃い自然の中、獣除けの鈴など携帯しましょう。 まず表参道は、大山門から林道と並び、慈愍門を経て弥勒沢の谷間を伝う。 全体の歩行時間は40分ほど。 後半は急坂が続きます。 慈愍門から先には複数の橋があり、 一部は老朽化しているので、慎重に渡ってください。 歩き通さずに大スギ群が目当ての人は、 伽藍の駐車場から黒門までの往復がお勧めです。 奥之院へ至る裏参道は、中峯堂拝殿の横にある中雀門から。 石段を登り迦葉堂を過ぎた先から、伽藍を抜けて登山道となります。 最初から急坂で、後半はより急傾斜の尾根道となる。 40分ほどで奥之院への到着。 お堂は和尚台とよばれる、高さ60mくらいの巨岩の基部に建つ。 和尚台の上部には、胎内くぐりと呼ばれる割れ目から鎖が続いています。 そこに登っていくのは大変危険。 登山で岩場や鎖場に慣れていない人、軽装の人は止めましょう。

| 群馬TOP | △TOP | 前へ戻る |