巨木TOP / 埼玉 / 小林神社のクスノキ

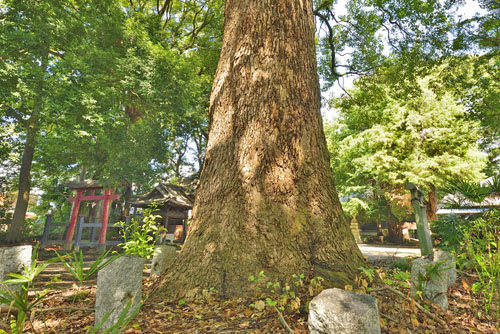

小林神社のクスノキ

巨木の写真

巨木の基本情報

| 巨木の名前 | 小林神社のクスノキ (仮) |

|

||

|---|---|---|---|---|

| 樹種 | クスノキ (楠) | |||

| 幹周 | 4.23m (実測) | |||

| 樹高 | 不明 (20m以上) | |||

| 推定樹齢 | 昭和3年 (1928) 11月 の植樹 | |||

| 特徴 | 単幹、球形の樹冠、枝下の位置が高い | |||

| 保護指定 | 久喜市指定保存樹木 (菖-3) | |||

| 所在地 | 埼玉県久喜市菖蒲町小林 | |||

| 所在施設 | 小林神社 | |||

| 撮影日・状態 | 2025.09.07 : 樹勢良好、更なる成長が期待できそう | |||

| アクセス | ||||

| 車 | 圏央道・白岡菖蒲ICから約6km、桶川加納ICから約5km | |||

| 電車 | JR桶川駅 (高崎線・湘南新宿線) から約8km | |||

| バス | 野々宮、桶川駅東口から朝日バスの菖蒲車庫・モラージュ菖蒲行きの路線 | |||

| 参考情報 | ■現地資料 [1] 小林神社創建の碑 :内容は下記雑記の写真04を参照 ■外部ウェブサイト [2] 久喜市ホームページ :祭礼「小林神社の水ささら」の紹介に由緒も含まれている [3] 巨樹巨木林データベース:当巨木は未登録 (2025年9月時点) [4] 国立国会図書館 :デジタルコレクションより新編武蔵風土記稿を参考 (小林村) ■少遠景の記録 [5] 幸福寺のサイカチ :久喜市、旧菖蒲町、県内最大級のサイカチ、本多静六記念館も紹介 [6] 菖蒲神明神社のクスノキ:久喜市、旧菖蒲町、豊かな社叢に包まれた境内、参道は500m以上と長い [7] 善宗寺のクスノキ :久喜市、旧菖蒲町、旗本内藤家の墓所に根差す市内最大のクスノキ | |||

巨木と雑記

広大な社叢を有する神明神社 [6] から北、小林地区の鎮守である小林神社。 こちらも豊かな緑に包まれています。 もとは妙福寺が別当を務める白山社の社地であり、 大正2年 (1913) に村内の主立つ神社を合祀して、小林神社となったそうです (詳細は後述)。 その後の昭和3年 (1928)、一本のクスノキが植樹され、今では巨木へと成長を遂げている。 若々しくも力強い爽やかな立姿。 小林神社を見守り続け、ちょうど100年目の節目を迎えようとしています。

小林神社の由緒について。 現地石碑 [1] と、国立国会図書館デジタルコレクション [4] で閲覧できる新編武蔵風土記稿 (巻203 / 埼玉群 巻10 / 小林村) より。 江戸時代の小林村の鎮守は、妙福寺の三十番神堂であった。 妙福寺は慶安年間 (1649-52) に開かれた日蓮宗の寺院。 村内の主立つ神社、字本村に在った三上神社、字京手の客人明神社などの別当を務めた。 明治の神仏分離により、三上神社が村社となり、客人明神社は白山社と改称。 続いて大正2年 (1913)、白山社に三上神社を含む村内の18社を合祀。 新たに本殿・神楽殿・社務所を建立し、村社小林神社となりました。 (国立国会図書館デジタルコレクションの検索キー、永続的識別子とコマ番号「764008 / 76」) なお、妙福寺の三十番神堂は、小林神社に合祀されているようにみえます。 それは、三十番神堂に奉納されていた神楽、 水ささら [2] が小林神社に継承されているから。 安政6年 (1859) の大洪水のとき、上流から流れついた獅子頭を三十番神堂に奉納し、 堂前で舞うようになったのが始まりとされる。 久喜市指定無形民俗文化財。 今では、4月8日に近い日曜日に奉納されるそうです。

| 埼玉TOP | △TOP | 前へ戻る |