巨木TOP / 神奈川 / 鶴岡八幡宮の大銀杏

鶴岡八幡宮の大銀杏

巨木の写真

巨木の詳細

| 巨木の名前 | 鶴岡八幡宮の大銀杏 [5] |

|

||

|---|---|---|---|---|

| 樹種 | イチョウ (公孫樹) | |||

| 幹周 | 7.00m [5], 6.70m [6] | |||

| 樹高 | 30.0m [5], 20.0m [6] | |||

| 推定樹齢 | 1000年 [5] | |||

| 特徴 | 古株と移植された主幹、若いヒコバエ | |||

| 保護指定 | 倒伏後に県の天然記念物の指定を解除 | |||

| 所在地 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下2丁目 | |||

| 所在施設 | 鶴岡八幡宮 | |||

| 撮影日・状態 | 2017.08.03 : 古株に1本の若木が成長.移植の幹は根本からのみヒコバエの芽生え. | |||

| アクセス | ||||

| 車 | 朝比奈IC (横浜横須賀道路) から約5km、藤沢IC (新湘南バイパス) から約12㎞ | |||

| 電車 | 鎌倉駅 (江ノ島電鉄線・JR湘南新宿線・横須賀線) から1㎞以内 | |||

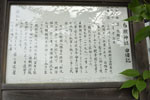

| 参考情報 | ■現地資料 [1] 絵馬・鶴の子会 :移植された大銀杏の幹の前に奉納された絵馬、再起を願うメッセージ [2] 解説板・白旗神社 :白旗神社の門前に立つもの、法華堂が建っていた場所らしい [3] 解説板・法華堂跡 :源頼朝の墓所の前に立つもの (墓所は明治維新後に整備) [4] 解説板・希義公の土と石:源頼朝の墓所の向かって右隣に立つもの ■ウェブサイト [5] 鶴岡八幡宮・公式サイト:八幡宮の由緒や歴史、境内の様子、大銀杏のことなど参考 [6] 巨樹巨木林データベース:調査年1988の記録より [7] 国立国会図書館 :国立国会図書館デジタルコレクションで新編鎌倉志を閲覧 [8] 公暁 (wikipedia) :鎌倉2代将軍・頼家の嫡子、後に鶴岡八幡宮の別当、暗殺した実朝は叔父 ■少遠景の記録 [9] 建長寺の柏槇 :神奈川県で最大級のビャクシン、建長寺も鎌倉を代表する寺院である | |||

雑記.鶴岡八幡宮と隠れ銀杏

神奈川県で有名な巨木、特にイチョウでは、鎌倉・鶴岡八幡宮の大銀杏でしょう。 鶴岡八幡宮は言うまでもなく有名な大社。 鎌倉を代表する名所旧跡、初代将軍・源頼朝により築かれた鎌倉幕府の総社、武家の守護神、 歴史の教科書にも必ず載るところ。 そして、本宮前の石段脇に立つ大銀杏は「隠れ銀杏」という別称が有名です。 鶴岡八幡宮の創建は康平6年 (1063)、河内源氏二代棟梁・源頼義が、 由比ヶ浜の郷に京都・石清水八幡宮を勧進したのが始まりとされます。 その後、治承4年 (1180) 、源頼朝によって現在地へ遷座。 以後、鎌倉の町の中心として整備され、建久2年 (1192) には、ほぼ現在の姿が出来上がったそうです。 本宮は文政11年 (1828) に徳川11代将軍・家斉による再建で、国の重要文化財。 境内の全域は国の史跡となっています。[5] 大銀杏の別称「隠れ銀杏」の由来は、 建保7年 (1219) 1月27日、3代将軍・源実朝の暗殺にまつわる伝承。 当日は実朝の右大臣の昇任を祝う拝賀式。 実朝は式の後、本宮を出て石段を下ってきたところ、公暁により暗殺。 伝承は公暁が隠れていた場所が大銀杏というもの。 公暁は2代将軍・頼家の子。 頼家は北条氏と対立した後、伊豆へ幽閉の後に暗殺。 公暁は北条政子の預けとなった後に出家、暗殺の当時は鶴岡八幡宮の別当。 公暁の凶行の背後には、様々な陰謀があったのかもしれません。 隠れ銀杏の伝承は、源頼朝の没後から内乱が耐えない鎌倉幕府の内情を物語っています。[8] 隠れ銀杏の伝承は、江戸時代の貞享2年 (1684) に編纂された鎌倉の地誌「新編鎌倉志」に記載があります。 記載箇所は、第一巻・鶴岡八幡宮・石階の項。 その文末には「公暁。此銀杏樹ノ下。女服ヲ著テ隠レ居テ。實朝ヲ殺ストナリ」と。 女装していた説は知らない人も多いのでは…?。[5]

雑記.倒伏した大銀杏の再起

惨劇、鎌倉幕府の盛衰、重なる大火、それらを身に刻んできた大銀杏。 石段を登りながら目にする見事な巨木。 その姿は、歴史の生き証人としての威厳も持って、大勢の参拝者の記憶に残ったことでしょう。 しかし、今の石段脇には、かつての大銀杏の姿はありません。 2010年3月10日、大銀杏は根本から倒伏。 そこには、失ったものの重さを思い知る大きな空間と、再起への希望がありました。 大銀杏が立っていた場所から、すぐ西側に立つ大きな幹。 これは、倒伏後に根本から4m付近まで残して切断、植樹したもの。 幹から枝葉は生えていませんが、北側の根元から多数のヒコバエが発生、根付いている様子。 この植樹された古株は、親木、または親イチョウと呼ばれています。 大銀杏の元の位置には、多くの根が残されていたようで、高さ2m近い若木が育っていました。 複数生えたヒコバエの中から状態の良いこの1本が選ばれ、大切に養成されているようです。 元の根本から育つ若木は、子イチョウと呼ばれています。[5] 鶴岡八幡宮の象徴である木の大銀杏。 神職の方をはじめ市民の方々にとって、日常の一部であり様々な思い出と共にあった大切な御神木。 遠くから訪れた参拝者の中、格別の思いを持つ人は少なくないでしょう。 大銀杏の再起を願う人々の祈りは、境内の絵馬にも表れています [1]。 古株から2つに別れ、再起を始めた大銀杏。 人々の祈りに応え、再び立派な御神木となることを私も願っています。

| 神奈川TOP | △TOP | 前へ戻る |