巨木TOP / 静岡 / 能満寺のソテツ

能満寺のソテツ

巨木の写真

巨木の基本情報

| 巨木の名前 | 能満寺のソテツ[1] |

|

||

|---|---|---|---|---|

| 樹種 | ソテツ (蘇鉄) | |||

| 幹周 | 5.0m [1], 5.6m [3] | |||

| 樹高 | 6.0m [1], 6.8m [3] | |||

| 推定樹齢 | 1000年[1] | |||

| 特徴 | ソテツが群生した大きな塊のよう | |||

| 保護指定 | 国指定天然記念物 | |||

| 所在地 | 静岡県榛原郡吉田町片岡 | |||

| 所在施設 | 能満寺 | |||

| 撮影日・状態 | 2018.02.24 : 溶岩の塊のような根元から多数の支幹が伸びている、樹勢は良さそう | |||

| アクセス | ||||

| 車 | 東名高速・吉田ICから約3㎞ | |||

| 電車 | JR藤枝駅から約10km、JR島田駅から約11㎞ | |||

| バス | 最寄りバス停は片岡北・吉田特別支援学校 (静鉄バス) >>藤枝駅南口から藤枝相良線、または島田駅北口から島田静波線を利用 | |||

| 参考情報 | ■現地解説板 [1]能満寺のソテツ :境内の大ソテツから少し南に離れた場所にある解説板 ■図書資料 [2]戦国小山城 :小山城を紹介する資料、小山城展望台の受付で貰った ■外部ウェブサイト [3]巨樹巨木林データベース:当ソテツの登録あり (調査年1988) [4]吉田町ホームページ :当ソテツや小山城の情報あり ■少遠景の記録 [5] 新町の大ソテツ :賀茂郡河津町、これも国指定天然記念物のソテツ | |||

巨木と雑記.吉田町の能満寺山公園

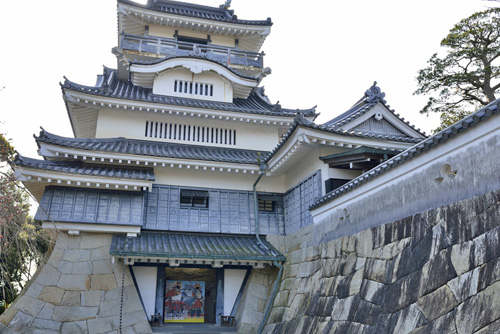

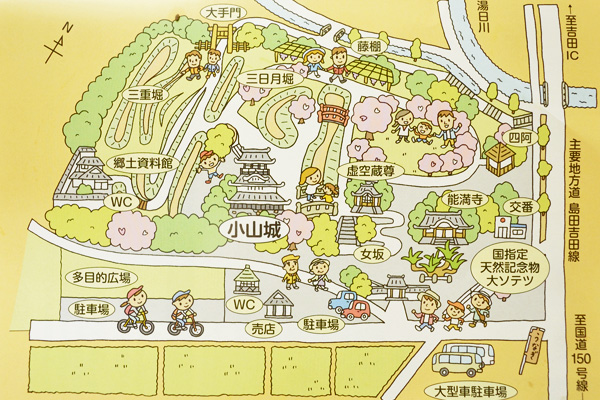

吉田町があるのは静岡県の中央部。駿河湾へ注ぐ大井川の河口の右岸に面した地域。 町の特産品は駿河湾のシラス、養殖のウナギなど。 そしてシンボルは、能満寺山の小山城。 麓の能満寺には、国指定天然記念物のソテツの巨樹。 私の父の故郷とも近く、静岡で巨木巡りをする際は、是非とも訪れたい場所の1つでした。[4] 小山城跡は能満寺山公園として整備され、城郭や堀の遺構が復元。 三ノ丸の物見台があった所には、小山城展望台 (モデルは愛知県の犬山城) が建てられました。 展望台の施設は資料館も兼ねており、1~2階の展示品は武具が多く特に興味深い。 3~4階は吹き抜けで、5階の天守が展望台。 天気が良ければ、南アルプスの山々や富士山、駿河湾の奥に伊豆半島も見えるでしょう。[2][4]

巨木と雑記.小山城の歴史

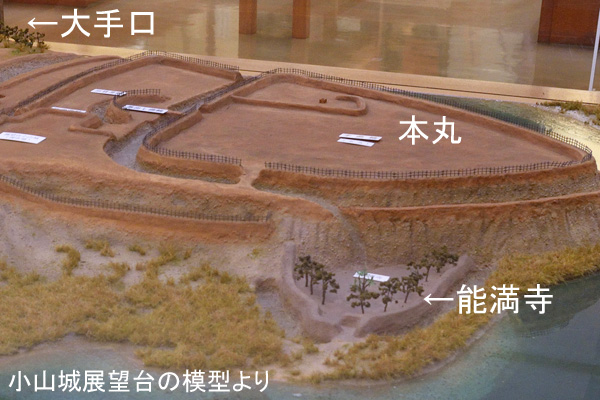

はじまりは、戦国大名の今川氏が築いた砦ともいわれます。 永禄12年 (1569) 、武田信玄は駿河から大井川を渡り、 徳川家康の勢力下である遠江へ侵攻し、山崎 (能満寺山) の砦を入手。 砦は元亀元年 (1570) に徳川方の手に戻るが、元亀2~3年に武田方は大軍を再発。 三方ヶ原の合戦に勝利し、遠江から三河まで徳川方へ侵攻。 この期間、再び武田方のものとなった山崎の砦は、拡充され小山城と命名。 以後、武田方の遠江・三河の攻略を支える拠点の1つとなりました。[2][4] 武田信玄の亡き後、天正3年 (1575) の長篠の合戦により、武田方の勢力は縮小。 小山城は徳川方による数度にわたる攻撃に耐えますが、 天正10年 (1582) 、織田信長の連合軍による天目山の合戦により、武田当主の勝頼は自害。 同年に小山城は落城しました。 武田方と徳川方による約13年間の攻防の歴史を経た、堅固な遠江の名城でした。[2][4]

巨木と雑記.能満寺の歴史

能満寺の創建は弘長2年 (1262) 。 建長寺を開山した蘭渓道隆の孫弟子、定門により開山されたという臨済宗の古刹。 後に元寇の役が起こると、国家鎮護を祈祷して、勅願寺に列せられる。 戦国時代は小山城が要所となり、武田氏や徳川氏から庇護を受けたようです。[4] 徳川氏から庇護を受けていたことを示す伝承にはこんなものが。 それは能満寺の「泣くソテツ」。 徳川家康が領地の巡視の際、能満寺にて大ソテツの姿に感嘆。 家康は大ソテツが欲しくなり、駿府城へ移植させてしまう。 数日後、家康は夜に庭から聞こえてくる「いのー、いのー」という泣き声?に気付く。 調べると声の主は大ソテツで、意味は「帰りたい (去のう) 」というものであった。 これを哀れに思った家康は、大ソテツを能満寺へ戻すのであった。というお話。[2][4]

巨木と雑記.能満寺のソテツ

関東北部で暮らす私にとって、蘇鉄は見慣れない南国の植物であり、はじめて目にする樹種の巨木。 大いに高まった期待を裏切らない、素晴らしい立姿の大ソテツでした。 第一印象は巨木というか、一箇所にまとまって群生した巨大な植物、という感じ。 支幹の数が多く、その先端は皆が同じ形をしているのが原因でしょう。 樹冠は円形に輪生した葉の傘の集まり。 独特の迫力と凄みのある大ソテツ。 多数の支幹は左右に曲がりくねり、真っ直ぐ伸びたものは僅か。 樹皮の細かな凹凸は葉が抜けた跡で、鱗のような形。 まるで蠢く大蛇の群れ。 そこで連想したのがヤマタノオロチ。 複数の頭を持つ大蛇の怪物は、大ソテツの姿を現すのにピッタリ。 溶岩の塊のような逞しい根元は、大蛇の腹とも見える。 この新鮮に映る素晴らしい南国の巨樹に、目が釘付けとなりました。 伝承では大ソテツは、陰陽師の安部清明が長徳元年 (995) に植えたとされます。 安部春明は諸国歴訪の旅で当地に訪れた際、大井川を流れたきた大蛇の亡骸を発見。 春明は大蛇を葬り、その上に中国から持ち帰ったソテツを植えたのだとか。 大ソテツには大蛇の霊が宿っている?。[2][4]

| 静岡県TOP | △TOP | 前へ戻る |