旅日記TOP / 福島県の猫神様めぐり(TOP) / 馬場下石碑

福島県の猫神様めぐり「馬場下石碑」

馬場下石碑 (玉川村)

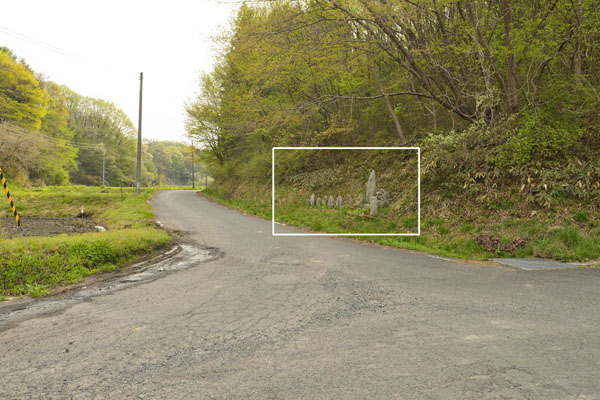

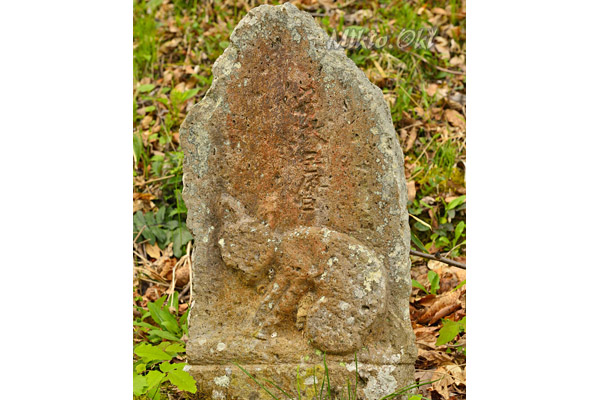

猫神様の多い伊達地方から南に離れた玉川村。 当地にも猫神様の石碑があります。 馬場下石碑という名前は地名からとりました。 道路沿いに佇む石碑群の一基。 左右の石碑は馬頭観音と如意輪観音です。 さて猫碑。碑文に「安政三辰日」となあり、制作年代は安政3年 (1856)。 猫の像容は左向きの座像。 丸森町でもこの像容の猫碑は多いのですが、そのいずれとも雰囲気が異なります。 とがった耳が大きく、頭はキツネのようにも見える。 顔は摩耗して分からない。 体は伏せた姿勢から起き上がろうとして、中腰になったような姿勢。 また赤滝石を材としているため、赤身を帯びているのも特徴。 何やら印象的な猫神様です。 そして、後述の化猫伝説がある土地ゆえに、少し凄みも感じました。

■石碑情報 ・象容:浮彫、体は左向きの座像でやや中腰、顔は正面を向く、耳が大きい ・石材:赤滝石 ・年代:安政3年 (1856)、碑文は「安政三辰日」 ■所在地 :福島県石川郡玉川村吉馬場下 ■施設 :道路沿いの石碑群 (私有地か?) ■アクセス:あぶくま高原道路・福島空港ICから約2㎞

鹿島神社と化猫伝説

この猫碑を調べる過程で、当地には化猫の伝説があることも知りました。 話の舞台は、猫碑から北に700mほどの位置にある鹿島神社 (上の地図参照)。 明応元年 (1492) に常陸の鹿島神宮から勧請し、 万治元年 (1659) に現在地へ遷座したとされるそうです。 当地の鎮守にまつわる化猫伝説。 それは「又右エ門猫と西念坊」という民話としても伝わっています。 話の時代は元禄 (1688-1704) の初期頃。 話の内容をまとめると、 吉村の中下に又右エ門という老人が居て、後妻となった老婆の正体が化猫。 この老婆は夜になると家を抜け出し、鹿島神社で何匹もの猫と踊っていた。 後に通りかかった旅僧の西念に正体を看破され、逃げ去ったという話。 (参考:玉川村ホームページ)

なお、馬場下石碑は、この化猫の供養碑だとする説があるそうです。 そのことを論じた文が、福島の民俗学会が発行する会誌に掲載されていた。 会誌「福島の民俗」第10号 (1982年3月) に掲載された特集記のひとつ、 岩谷浩光氏による「マタエンバ供養塔」に書かれているそうです。 マタエンバとは、又右エ門の後妻である老婆を略した言い方でしょうか。 バックナンバーを購入して調べてみたい…。

■玉川村ホームページ:漫画のPDFで玉川村の民話を紹介するページに「又右エ門猫と西念坊」あり ■福島県民俗学会 :会誌バックナンバーの情報あり (内容を読むことはできない)

那須に伝わる化猫伝説

化猫伝説「又右エ門猫と西念坊」には続きがあります。 化猫が逃げ去った先が、那須にある北の湯であり、ここへ吉村の者が行くと必ず変事が起こった。 という締めくくりです。 そして話はまだ続きます。 北の湯こと、北温泉旅館にも化猫伝説があるのです。 北温泉旅館に伝わる話は「猫ばっぱ」。 話をまとめると、 福島のある村で飼われていた猫が、猫又として恐れられ、村人たちから追い出された。 猫が出ていった先は北の湯で、老婆に変化し住み込みで雇われた。 その後、客の老人が何者かに殺され、骸が大木に掛けられることがあり、 その日を境に老婆は姿を消した。 骸となった老人は、猫又騒動があった村の者。 以後、あの村の者たちは北の湯へ訪れることはない。 という話です。 (参考:北温泉ホームページ) 北温泉の化猫伝説。 福島のある村とは、やはり玉川の吉村でしょう。 北温泉版では飼猫が化猫となった、 吉村版では化猫が後妻となった、という違いがありますが。 最初に村から追い出されたことが、両伝説ともに哀れに思えます。 平穏に暮らしていれば、化猫の隣人が居てもいい。

■北温泉ホームページ:温泉今昔物語のページに「猫ばっぱ」の紹介あり

| 旅日記TOP | △TOP | 前へ戻る |